Si è esaurita anche la spinta propulsiva del capitalismo?

- STEEME COMUNICATION snc

- 19 nov 2022

- Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 19 nov 2022

di Dunia Astrologo

Si è svolta nei tre giorni dell’ultimo week end (10-13 novembre) la gran kermesse della Biennale Tecnologia del Politecnico di Torino. Iniziativa importante, ricchissima di stimoli, densa di partecipanti, di relatori di alto livello e di un pubblico in massima parte giovane, attento, coinvolto.

Naturalmente la maggior parte dei temi trattati e delle manifestazioni collaterali aveva uno specifico focus su questioni di tipo tecnico, ma moltissimi erano invece di tipo economico, sociologico e filosofico legati allo sviluppo della ricerca e delle applicazioni scientifiche e tecnologiche nella nostra epoca.

La produttività segna il passo

Prendo spunto da due degli incontri che ho potuto seguire ( seguirli tutti - più di 150 tra lezioni, interviste, dibattiti ed eventi collaterali- sarebbe stato un tour de force sovrumano ) per condividere le riflessioni che ne sono emerse.

Entrambi gli incontri, quello moderato da Tito Boeri e intitolato “Come incentivare la digitalizzazione delle imprese italiane” e l’intervista ad Aaron Benanav, autore di un recente libro su automazione e futuro del lavoro[1], hanno messo in luce un dato di fatto: la produttività in Italia come in tutti i paesi OCSE non cresce più, a dispetto dello sviluppo tecnologico che apparentemente non ha uguali, in termini di pervasività e velocità di crescita, rispetto ad altri periodi in questi ultimi cento anni.

I dati presentati da Sara Formai (Banca d’Italia) e da Francesco Manaresi (OCDE) confermano per l’Italia la scarsissima dinamica della produttività in sé e in relazione alla media dei paesi dell’OCDE, dove pure è aumentata molto poco. I motivi dello scarso dinamismo del sistema economico italiano vanno cercati, sostengono i relatori, nella sua struttura, composta prevalentemente da imprese di piccola dimensione, con governance di tipo familiare e scarsa cultura manageriale. Ciò si traduce, da un lato, nella mancata o scarsa digitalizzazione dei sistemi di gestione e nella poca permeabilità all’innovazione. Dall’altro lato, questi ritardi sono ulteriormente aggravati dalla modesta capitalizzazione e dalle difficoltà ad accedere al credito da parte delle aziende più piccole. Anche se ve ne sono di potenzialmente più dinamiche (si pensi alle start-up ad elevato contenuto tecnologico) che avrebbero però bisogno di sostegno per collocarsi positivamente sul mercato e consolidarsi.

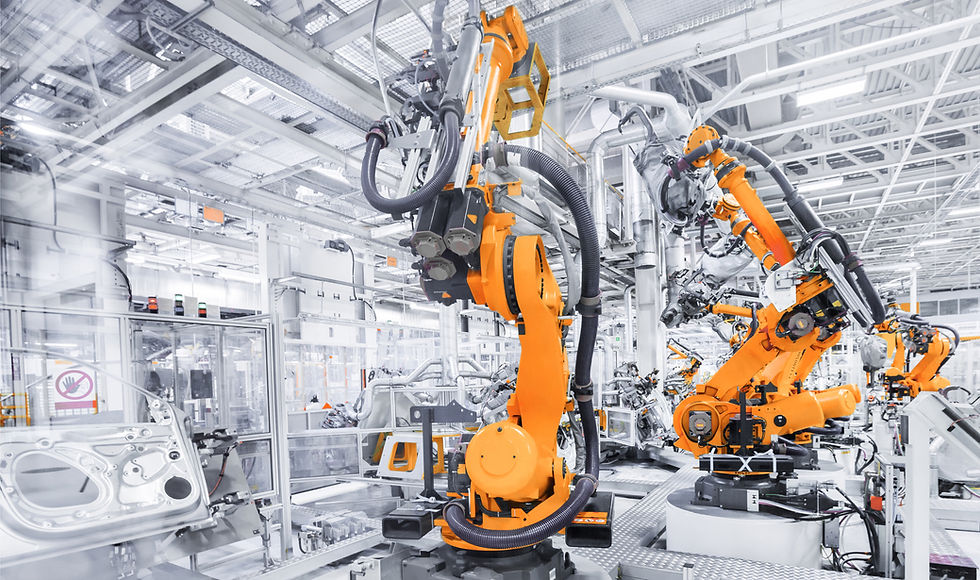

Tuttavia ci si può legittimamente chiedere come mai fatica a crescere la produttività anche nelle aziende più grandi, che invece hanno la possibilità e le capacità per trarre beneficio dalla pervasività e dalla disponibilità di strumenti tecnologici innovativi che abilitano lo sviluppo. Eppure anche in queste non solo non aumenta la produttività, ma l’adozione di processi industriali o gestionali altamente automatizzati non sembra produrre altro che continue riduzioni di occupazione, non riassorbita in altri settori o aziende che fanno parte della catena del valore, e delocalizzazioni verso luoghi dove più alta è l’offerta di lavoro a salari ancora inferiori.

E dunque cosa dobbiamo dedurne? Il rapporto tra progresso tecnico (automazione, digitalizzazione etc.) e produttività costruisce un circolo virtuoso o, al contrario, un circolo vizioso?

Investimenti in caduta

A questo mi pare risponda in modo molto stimolante Aaron Benanav, sociologo e storico dell’economia dell’Università di Syracuse, NY, che alla Biennale era intervistato da Antonio Casilli, dell’Institut Polytechnique di Parigi.

Dice Benanav[2] che la bassa crescita della produttività non è - come molti ritengono - causata da un aumento dell’automazione e dell’innovazione tecnologica, che a loro volta causano una contrazione dell’occupazione, ma in fondo dal suo contrario. In realtà il progresso tecnico, temuto o auspicato da molti, è rallentato negli ultimi 20 anni o giù di lì, in particolare dal 2008 in avanti. Il vero problema è il declino degli investimenti a causa di - udite udite - un processo di “caduta tendenziale del tasso medio di profitto”, come avrebbe detto il Marx dei Grundrisse, prevedendo che il progresso tecnologico sarebbe arrivato nel tempo a saturare la domanda di capitale e lavoro, a causa della sovracapacità produttiva del sistema. Quella che sta avanzando è una progressiva deindustrializzazione, a cui non dà risposta una crescita compensativa nell’ambito dei servizi alla produzione o negli altri comparti del terziario avanzato. Anche la globalizzazione ha ormai un effetto controintuitivo, poiché i mercati internazionali più profittevoli sono ormai superaffollati ed è sempre meno facile trovare settori o luoghi in cui si possano verificare rapidi tassi di industrializzazione. In questa situazione “ciò che vediamo è un progressivo disinvestimento, con società che utilizzano liquidità inattiva per riacquistare le proprie azioni o pagare dividendi, e tassi di interesse a lungo termine in calo, poiché l’offerta di fondi da investire supera di gran lunga la domanda”[3].

Non diversamente da Benanav la pensava Paolo Sylos Labini, quando già nel 1967 annotava, a proposito della quantificazione dei saggi di profitto delle aziende più grandi, le società per azioni, “questi saggi di profitto[4] possono essere ingannevoli perché i profitti eccezionalmente elevati che diano garanzie di stabilità […] scompaiono in quanto profitti e vengono capitalizzati. […] In quale modo o meglio in quale sede i profitti straordinari vengono capitalizzati e quindi “scompaiono”? Quella capitalizzazione può avvenire o nella borsa o nel bilancio della società che ottiene quei profitti, ovvero in entrambe le sedi”[5].

Tornando a Benanav, questo quadro induce a concludere che la cosiddetta post-industrializzazione e la nascita della società della conoscenza non hanno attivato un nuovo motore di crescita. Né il più remunerativo passaggio alla finanziarizzazione dell’economia rappresenta, sembrerebbe, una soluzione per lo sviluppo economico. E lo si vede bene seguendo le vicende dei “gigacapitalisti” delle Big Tech, acutamente descritte da Pietro Terna nella sua ultima Puntura-di-spillo [6].

Manifatturiero tutt'altro che obsoleto

In sostanza gli unici aumenti di produttività registrati nelle economie mondiali in questa porzione di secolo sono rimasti quelli del settore manifatturiero, e non sono stati necessariamente dovuti all’automazione o all’intelligenza artificiale, ma all’allargamento dei mercati conseguente alla globalizzazione. Dunque, dice Aaron Benanav, molti paesi stanno capendo che il manifatturiero non deve essere considerato come un settore obsoleto, come molti politici neoliberali o post democratici sembrano aver creduto, di fronte all’emergere dei processi di deindustrializzazione e del parallelo fantasmagorico sviluppo delle tecnologie digitali. Di fatto, come sostiene Baumol, citato da Benanav nella sua intervista, anche nel settore dei servizi gli aumenti di produttività sono difficili da ottenere.

È piuttosto problematico “automatizzare” un cameriere o un infermiere, come invece è possibile sostituire diversi operai con un robot. In alcuni paesi come l’Italia, dopo la crisi del 2008 la produttività dei servizi è addirittura calata, anche perché è sempre più caratterizzata dal basso livello dell’offerta, dall’utilizzo di lavoratori non qualificati e spesso miserevolmente, ed è una autentica vergogna, retribuiti.

Il capitalismo in sostanza, nonostante l’imponente sviluppo del progresso tecnico degli ultimi 50 anni, sembra aver perso la sua “spinta propulsiva” e si prospetta sempre più nettamente “la fine del lavoro come lo conosciamo”. Quali le conseguenze?

Ragionamoci insieme, in una prossima puntata.

Note

[1]Automazione. Disuguaglianze, occupazione, povertà e la fine del lavoro come lo conosciamo, Luiss University Press, 2022 [2]Non ho ancora potuto leggere il suo libro, mi baso quindi sui miei appunti e su un articolo molto interessante, non solo per la fedeltà alle tesi di Benanav ma anche per le sue conclusioni, di Paolo Gribaudo “L’automazione è un falso problema” del dicembre 2020, comparsa su Senso Comune (https://senso-comune.it/rivista/teoria/lautomazione-e-un-falso-problema/)

[3]Traduzione di Gribaudo, cit.dal testo originale di Benanav “Automation and the future of work”. [4]apparentemente troppo bassi rispetto agli asset investiti

[5]P. Sylos Labini, “Oligopolio e progresso tecnico”, Einaudi 1967, p. 151 (corsivo dell’Autore)

[6]https://www.laportadivetro.com/post/punture-di-spillo-un-microchip-per-salvare-l-economia-dal-mondo-là-fuori

Comments